Cloud Computing in Hindi – क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है?

- Cloud Computing एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें data और program को इंटरनेट में स्टोर और एक्सेस किया जाता है.

- दूसरे शब्दों में कहें तो, “क्लाउड कंप्यूटिंग एक तकनीक है जिसके द्वारा data या information को इन्टरनेट की सहायता से स्टोर, मैनेज और retrieve किया जाता है.”

- Cloud computing को हिंदी में “बादल या मेघ कंप्यूटिंग” कहते हैं.

- क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार की डिलीवरी होती है जिसमे इंटरनेट पर होस्ट की गई सेवाएं (service) शामिल है।

- क्लाउड कंप्यूटिंग में कई प्रकार के resources शामिल होते है जैसे कि – डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग, और एप्लीकेशन।

- जब भी हम कोई data कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो हम उसे हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं परन्तु क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा हम अपने data को cloud में स्टोर कर सकते हैं.

- Cloud जिसे हम हिंदी में बादल या मेघ कहते है; ये cloud डेटा से भरे रहते है। जो बादल आसमान में होते है उनमें पानी भरा रहता है जबकि क्लाउड में ‘digital data’ भरा रहता है और ये cloud कहाँ रहते है?-“बहुत ही बड़े कंप्यूटरों पर” जिन्हें server कहा जाता है।

- उदाहरण के लिए – facebook में हम images और files को देखते है, ये सभी images और files क्लाउड पर store रहती है।

- क्लाउड कंप्यूटिंग को विकसित करने के लिए हार्ड डिस्क, डेटाबेस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है।

- क्लाउड कंप्यूटिंग किसी बिज़नेस या फर्म के लिए काफी लोकप्रिय तकनीक है क्योकि यह खर्चे को कम करती है, productivity (उत्पादकता) को बढ़ाती है , सुरक्षा को बेहतर बनाती है और परफॉरमेंस की बढ़ाती है। यह उन organization के लिए एक बेहतर विकल्प है जिन्हे ज्यादा मैमोरी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है और समय समय पर बैकअप लेना पड़ता है।

- इस तकनीक में जो सेवाएं होती है वह प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकती है। इन सेवाओं को तीन केटेगरी में बाटा गया है, पहला IaaS, दूसरा PaaS और तीसरा SaaS .

- क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण हैं:- Google cloud, Amazon aws और Microsoft azure आदि.

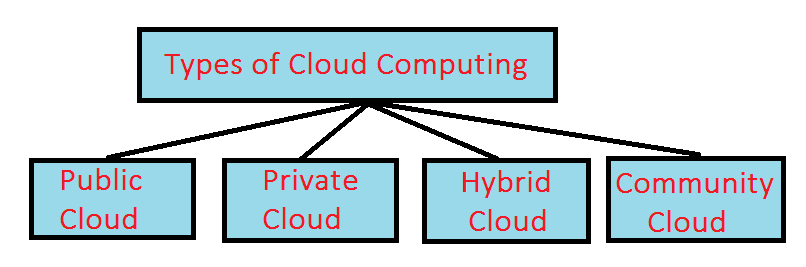

Types of Cloud Computing in Hindi – क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार

क्लाउड कंप्यूटिंग के 4 प्रकार होते हैं:-

1- Public Cloud

- पब्लिक क्लाउड वह क्लाउड होते है जो यूजर को इंटरनेट पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करते है। पब्लिक क्लाउड को third party (जैसे कि – Amazon, Microsoft और Google आदि) के द्वारा मैनेज किया जाता है।

- Public Cloud का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति इंटरनेट की मदद से कर सकता है. इसमें कोई भी व्यक्ति data को स्टोर और एक्सेस कर सकता है.

- पब्लिक क्लाउड में pay-per-use के हिसाब से पैसे देने पड़ते है अर्थात् इसका आप जितना इस्तेमाल करते हैं आप को उतने ही पैसे देने पड़ते है.

- यह उन लोगो के लिए बेहतर विकल्प है जिनके पास कम पैसा होता है। यह क्लाउड एक समय में एक से ज्यादा यूजर को सेवा प्रदान करता है।

- पब्लिक क्लाउड के उदाहरण – IBM SmartCloud Enterprise, Microsoft, Google App Engine, और Windows Azure Services Platform आदि.

इस क्लाउड में कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को CSP (क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर) के द्वारा मैनेज किया जाता है।

2- Private Cloud

- प्राइवेट क्लाउड वह होते है जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते है। इसे internal या corporate cloud के नाम से भी जाना जाता है।

- प्राइवेट क्लाउड वे क्लाउड होते है जिनका इस्तेमाल प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाता है। प्राइवेट क्लाउड का इस्तेमाल कंपनी के द्वारा डेटा को मैनेज करने और अपने डेटा सेंटर बनाने के लिए किया जाता है।

- Private cloud की सुरक्षा बहुत ही अधिक होती है इसमें firewall का इस्तेमाल data को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है।

- इस क्लाउड को यूजर के द्वारा मैनेज किया जाता है और इसको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कोई सेवाएं प्रदान नहीं करते।

- इस क्लाउड को स्थान और मैनेजमेंट के आधार पर दो भागो में बाटा गया है :- पहला On-premise प्राइवेट क्लाउड और दूसरा Outsourced प्राइवेट क्लाउड।

3- Hybrid Cloud

- हाइब्रिड क्लाउड पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का combination होता है अर्थात् यह पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड से मिलकर बना होता है। इस क्लाउड में पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड दोनों की विशेषताए होती है।

- हाइब्रिड क्लाउड को heterogeneous cloud भी कहते है यह पब्लिक और प्राइवेट दोनों की सेवाएँ प्रदान करता है।

- हाइब्रिड क्लाउड उन organization या company के लिए बेहतर होते है जिन्हे अधिक सुरक्षा की ज़रूरत होती है।

- इस क्लाउड की सुरक्षा public cloud से तो अच्छी होती है परन्तु private cloud से कम होती है.

- हाइब्रिड क्लाउड के उदाहरण है – Gmail, Google Apps, Google Drive, और MS Office आदि.

4- Community Cloud

- कम्युनिटी क्लाउड एक प्रकार का distributed system है इसे बहुत सारें organizations के द्वारा access किया जाता है और इसके द्वारा ये organizations आपस में data को share करती है।

- इस क्लाउड को एक या एक से अधिक organization या थर्ड पार्टी के द्वारा मैनेज किया जाता है। सुरक्षा के मामले में यह क्लाउड अच्छे होते है।

- दूसरे क्लाउड की तुलना में यह काफी सस्ते होते है। यह पब्लिक क्लाउड की तुलना में अधिक सुरक्षित होते है।

- कम्युनिटी का उदाहरण – Health Care community cloud है.

- Advantages of Cloud Computing – क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे

1- क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को स्टोर करना और उसका बैकअप लेना आसान होता है।

2- इसमें जानकारी को शेयर करना आसान होता है।

3- इसमें यूजर इंटरनेट का इस्तेमाल करके दुनिया में कहीं से भी क्लाउड में स्टोर की गई जानकारी को एक्सेस कर सकता है।

4- क्लाउड कंप्यूटिंग में जिन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें मेन्टेन करने में कम खर्चा आता है।

5- इसमें यूजर मोबाइल के माध्यम से डेटा को एक्सेस कर सकता है।

6- इसमें यूजर जिन सेवाओं को खरीदता है उसके लिए उसे केवल उन्ही के पैसे देने पड़ते है।

7- क्लाउड कंप्यूटिंग में डाक्यूमेंट्स , चित्र , ऑडियो , वीडियो जैसे डेटा को स्टोर करने के लिए ज्यादा मैमोरी स्पेस मौजूद होता है

- यह यूजर के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए फ़ायरवॉल का इस्तेमाल करता है जिसके कारण यूजर का डेटा सुरक्षित रहता है।

Disadvantages of Cloud Computing– क्लाउड कंप्यूटिंग के नुकसान

1- क्लाउड कंप्यूटिंग में यदि हमारे पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो हम डेटा और फाइलों को एक्सेस नहीं कर सकते ।

2- इसका सबसे बड़ा नुकसान है। इसमें अपनी सेवाओं को एक customer से दुसरे customer के पास ट्रांसफर करने के लिए organization या कंपनी को कई समस्याओ का सामना करना पड़ता है।

3- हम सभी यह जानते है की क्लाउड कंप्यूटिंग को सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा मैनेज और कण्ट्रोल किया जाता है जिसके कारण यूजर बहुत कम इसकी सेवाओं को कण्ट्रोल और एक्सेस कर पाते है।

4- क्लाउड कंप्यूटिंग सुरक्षा के मामले में अच्छा होता है लेकिन इसके बावजूद इसमें डेटा को ट्रांसफर करते वक़्त hackers डेटा की चोरी कर सकते है।

Applications of Cloud Computing– क्लाउड कंप्यूटिंग के अनुप्रयोग

इसका उपयोग निम्नलिखित जगहों पर किया जाता है:-

1- Online Data Storage (डेटा को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए)

क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग क्लाउड स्टोरेज पर file , image और वीडियो को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह डेटा और फाइलों को क्लाउड स्टोरेज का एक्सेस प्रदान करता है।

इसके अलावा इसका उपयोग organization के द्वारा बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर और एक्सेस करने के लिए किया जाता है।

2- Backup and Recovery (बैकअप लेने के लिए)

इसका इस्तेमाल डेटा का बैकअप लेने के लिए किया जाता है। इसमें खोये हुए डेटा को दोबारा प्राप्त करने के लिए बहुत से टूल होते है जो खोये हुए डेटा को retrieve करते है।

किसी खोये हुए डेटा को दोबारा प्राप्त करना काफी मुश्किल होता है लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं है। इसमें डेटा को रिकवर करना काफी आसान होता है।

3- Big Data Analysis (बिग डेटा एनालिसिस में)

क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा स्टोर डेटा को analyze करने के लिए किया जाता है। हम सभी जानते है की बड़ी मात्रा में किसी डेटा को analyze करना कितना मुश्किल काम होता है लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग ने इस काम को आसान बना दिया है।

4- Testing and Development (टेस्टिंग और डेवलपमेंट में)

इसका इस्तेमाल किसी एप्लीकेशन को test और develop करने के लिए किया जाता है। इसमें एप्लीकेशन को विकसित करना और उसे टेस्ट करना बहुत ही आसान है.

Cloud computing में बहुत सारें tools होते हैं जिनके द्वारा किसी भी application को आसानी से विकसित और test किया जा सकता है.

5- Antivirus (एंटीवायरस के लिए)

क्लाउड कंप्यूटिंग में एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है जो बिज़नेस में मौजूद सिस्टम पर निगरानी रखता है और उन्हें वायरस से सुरक्षित करता है।

जब क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक नहीं थी तो बिज़नेस को अपने कंप्यूटर पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इनस्टॉल करना पड़ता है लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योकि इसमें पहले से ही एंटीवायरस एप्लीकेशन होता है।

6- E-commerce (ई-कॉमर्स में)

क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल e-commerce में किसी भी product के डेटा को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए किया जाता है.

online product खरीदने और बेचने का एक फायदा यह भी है कि व्यापारी और customer दोनों direct एक दुसरे से जुड़ पाते है और कस्टमर को खुद दुकान में जाने की जरूरत नही पड़ती। सामान घर मे पहुंच जाता है।

7- Education (शिक्षा में)

क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल शिक्षा के छेत्र में भी किया जाता है। जैसे इ-लर्निंग , ऑनलाइन डिस्टेंस प्रोग्राम लर्निंग , और स्टूडेंट इनफार्मेशन पोर्टल।

यह सभी कार्य क्लाउड कंप्यूटिंग के कारण सम्भव हो पाए है। इस तकनीक ने स्टूडेंट्स को नए तरीके से पढ़ाई करने के लिए एक बेहतर वातावरण प्रदान किया है जिसके कारण पढ़ाई करना अब और भी ज्यादा आसान बन गया है।

आज के समय में दुनिया के हर कोने में online शिक्षा दी जा रही है। जिसमे क्लाउड कंप्यूटिंग की बहुत बड़ी भूमिका है।

8- E-Governance में

आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल सभी सरकारी कामो को पूरा करने के लिए भी किया जाता है। आज सरकार की ऐसी कोई संस्था नही है जहां कंप्यूटर का use ना किया जाता हो।

सरकार लोगों का data क्लाउड के अंदर ही save करके रखती है। जिससे कि बाद में उसे आसानी से एक्सेस किया जा सके। जैसे आधार कार्ड की सभी जानकारी हम इंटरनेट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।

9- Medical Field (स्वास्थ्य के क्षेत्र में)

मेडिकल क्षेत्र में क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग मरीजों के डेटा को स्टोर करने और एक्सेस करने के लिए किया जाता है।

इसके अलावा यह रोगियों के बिच सूचनाओं को आसानी से डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से डॉक्टर इमरजेंसी कॉल , एम्बुलेंस की जानकारी को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है।

10- Entertainment (मनोरंजन के क्षेत्र में)

इसका इस्तेमाल मनोरंजन के क्षेत्र में भी किया जाता है। यह तकनीक विभिन्न मनोरंजन ऍप्लिकेशन्स जैसे ऑनलाइन गेम , और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रदान करती है।

इसके अलावा भी कई एप्लीकेशन हो सकते है जैसे संगीत / वीडियो, और , स्ट्रीमिंग सेवाएं आदि। यह मनोरंजन का एक नया रूप है जिसे हम ऑन-डिमांड एंटरटेनमेंट (ODE) कहते है।

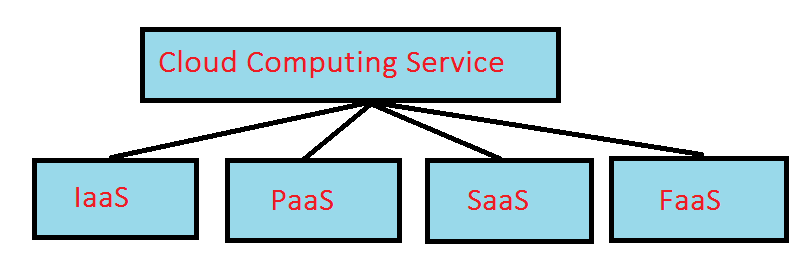

Cloud Computing की services (सेवाएं)

इसकी चार services होती हैं जो कि नीचे दी गयी हैं:-

1- IaaS

- इसका पूरा नाम infrastructure as a service है. यह एक ऐसा सर्विस model है जिसमें कस्टमर को क्लाउड वातावरण में हार्डवेयर, नेटवर्किंग तथा स्टोरेज सर्विसेज उपलब्ध करायी जाती है.

- दुसरे शब्दो में कहे तो Iaas एक ऐसी सेवा है जहां पर नेटवर्किंग डिवाइस , डेटाबेस और वेब सर्वर एंटरप्राइज को एक infrastructure प्रदान करती है।

- इसे Haas के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यूजर को उतने ही पैसे देने पड़ते है जितना वो इसका इस्तेमाल करते हैं।

- यह सर्विस मॉडल एप्लीकेशन और सर्विसेज को विकसित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, सुरक्षा, नेटवर्किंग और सर्वर प्रदान करता है।

- इस मॉडल में, जो सॉफ्टवेर एप्लीकेशन तथा ऑपरेटिंग सिस्टम कस्टमर द्वारा इनस्टॉल किये जाते हैं उन्हें अपडेट करना कस्टमर की जिम्मेदारी होती है.

- इस मॉडल में यूजर सर्वर को मैनेज किये बिना कंप्यूटिंग पावर और वर्चुअल मशीन का उपयोग कर सकता है। यह मॉडल उन लोगो के लिए एक अच्छा विकल्प है जिनके पास कम पैसा होता है।

- इसका उदाहरण हैं:- गूगल कंप्यूट इंजन, और माइक्रोसॉफ्ट अजुरे (azure) आदि.

2- PaaS

- Paas का पूरा नाम (Platform as a Service) है। यह एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जो कि कस्टमर को एक ऐसा प्लेटफार्म देता है जिसमें कि वो आसानी से सॉफ्टवेर एप्लीकेशन को बना सकें, मैनेज कर सकें, तथा डिलीवर कर सकें.

- इस सर्विस का इस्तेमाल वेब डेवेलपर्स के द्वारा कस्टम एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। इस सर्विस में डेवेलपर्स को कस्टम एप्लीकेशन बनाने के लिए डेटा स्टोरेज , डेटा सर्विंग और मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती।

- PaaS को सामान्यतया middleware भी कहा जाता है क्योंकि यह SaaS तथा IaaS के मध्य का सर्विस मॉडल है.

- इसका उदाहरण है:- गूगल एप इंजन, और अमेज़न वेब सर्विसेज आदि.

3- SaaS

- Saas का पूरा नाम (Software as a Service) होता है। यह एक स्पेशल कंप्यूटिंग सर्विस जिसका इस्तेमाल इंटरनेट पर एप्लीकेशन और सेवाओं को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है।

- यह एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जो कि इन्टरनेट में सॉफ्टवेर एप्लीकेशन (जैसे:- ब्राउज़र) को एक सर्विस के रूप में ग्राहकों को उपलब्ध करता है.

- SaaS की सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इसमें किसी सॉफ्टवेर एप्लीकेशन को install, maintain, तथा run करने की जरुरत नहीं होती है क्योंकि इसके सारें सॉफ्टवेर एप्लीकेशन वेब ब्राउज़र से सीधे ही run हो जाते है.

- इसमें IaaS और PaaS दोनों तरह की सेवाएं शामिल होती है।

- SaaS में कस्टमर का डेटा पूरी तरह सुरक्षित होता है और अगर सिस्टम में कोई खराबी भी आ जाएँ तो भी डेटा सुरक्षित रहता है.

- SaaS एप्लीकेशन के उदाहरण है:- google apps, और office365 आदि.

4- FaaS

- Faas का पूरा नाम (Functions as a Service) है। यह एक लोकप्रिय तकनीक है जो डेवेलपर्स को इंटरनेट पर एप्लीकेशन बनाने के लिए एक प्रकार का वातावरण या प्लेटफार्म प्रदान करती है।

- यह सर्विस यूजर के कोड को विकसित करने , कैलकुलेशन करने और उसे execute करने में मदद करती है। यह सर्विस यूजर को इंफ्रास्ट्रक्चर को मेन्टेन किये बिना ही कोड को डेवेलोप करने और अपडेट करने की परमिशन देती है।

- Paas और FaaS दोनों में ही कार्य करने की छमता समान होती है लेकिन लागत और scalability के मामले में यह अलग हो सकते है।

इसे पढ़ें:

Exam में पूछे जाने वाले प्रश्न

क्लाउड कंप्यूटिंग एक तकनीक है जिसके द्वारा data या information को इन्टरनेट की सहायता से स्टोर, मैनेज और retrieve किया जाता है.

इसके चार प्रकार होते है :- पब्लिक , प्राइवेट , हाइब्रिड और कम्युनिटी क्लाउड.